生死无畏! 李隼手术后回归: 带队为国乒再创辉煌

“如果能换来奥运金牌,我愿意用命去搏!”面对镜头,中国乒乓球队总教练李隼的一句掷地有声的话语,让无数人动容。作为中国乒坛的领军人物,他的话不仅传递出对乒乓球事业的热爱,更展示了为国争光的坚定信念。而这份信念,正是中国“乒乓梦之队”长盛不衰的精神基石。

1963年出生的李隼,注定与体育结下不解之缘。他的母亲是中国第一代乒乓球运动员,父亲则是体操教练。成长于这样的家庭,李隼的运动天赋从小便显现无疑。13岁那年,他加入铁道兵体工队,正式踏上乒乓球之路,并迅速崭露头角。然而,命运却在他最意气风发之时给出考验。刚刚帮助球队斩获军运会男团冠军的李隼,因心肌炎不得不选择退役。对于一位少年运动员而言,这无疑是残酷的。但他并没有远离乒乓球,而是转身投入教练岗位,将梦想寄托于弟子身上。

多年来,李隼培养出一代又一代乒坛传奇人物。从“全满贯”得主王楠、张怡宁,到今日乒坛新星孙颖莎、王曼昱,无不是他手把手带出来的杰出弟子。可以说,他不仅是中国乒乓女队的灵魂人物,更是无数冠军背后的“幕后英雄”。

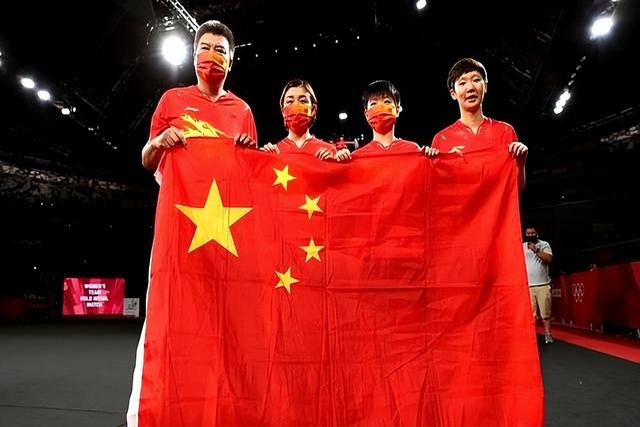

然而,作为教练的李隼并非一帆风顺。在东京奥运会前夕,他因心脏问题接受了手术。按理说,术后静养是医生给他的明确建议,但李隼却在短短几天后毅然返回岗位。面对质疑,他坦言:“这是我一生的梦想,如果不站在那片赛场上,我会后悔一辈子。”或许正是这份执着与担当,影响了中国乒乓球队的每一位成员。最终,在东京赛场上,中国乒乓球队再次用精彩表现证明了自己,延续了国乒的辉煌。

近期结束的重庆冠军赛上,中国乒乓球队再次展现强大统治力,包揽了冠亚军。这当然不是偶然,而是多年坚持与努力的结果。从乒乓球成为奥运项目以来,中国队已经斩获了37枚金牌,这一统治力让世界震撼。即便竞争对手虎视眈眈,试图打破中国队的垄断地位,但中国“梦之队”依旧屹立不倒。而在背后默默奉献的,正是像李隼这样心怀使命感的教练和运动员。

说起中国乒乓球队,孙颖莎、王曼昱无疑是目前最具代表性的选手之一。两人在近年来的表现可圈可点,不仅在国际赛场上屡获佳绩,也在日常训练中展现出无与伦比的刻苦精神。孙颖莎以灵活迅捷的打法闻名,而王曼昱则凭借稳定的心理素质和全面的技术储备成为女队不可或缺的一环。她们的成长,离不开李隼的悉心指导。在他的严格要求与悉心教导下,这些年轻选手不断突破自己,为中国队注入了新的活力。

成功背后也有挑战。随着世界乒乓球水平的不断提升,尤其是日本、德国等国家选手的快速崛起,中国队需要在战术创新与技术细节上下更大功夫。李隼深知这一点,他不仅在常规训练中潜心研究技术,还鼓励弟子们大胆尝试新打法,以应对多样化的对手。正是这种与时俱进的理念,使得国乒在面对任何挑战时都能保持强大的适应能力。

然而,胜利并非理所当然。重庆冠军赛上的强势表现再次提醒我们,中国乒乓球队的统治力背后,是无数教练员、运动员日复一日、年复一年的汗水与坚持。对李隼来说,用“生死置之度外”来形容他的投入并不夸张。他的执教哲学不仅在于追求胜利,更在于通过胜利传递一种精神:无论面对何种困难,只要心中怀有梦想,为之拼尽全力,总会有所收获。

这样的精神也感染了无数球迷。看着中国选手一次次站上领奖台,唱响国歌,球迷们在欢呼的同时,也更加理解了这份荣耀背后的重量。有人说,中国乒乓球的成功是一种习惯。但实际上,这种“习惯”远比人们想象的来之不易。它不仅需要天赋与训练的结合,更需要无数像李隼这样的幕后英雄,用生命热爱这份事业。

对于李隼“愿用命换金牌”的表态,支持声与感慨之声同样强烈。有人认为,这样的职业精神令人敬佩,也有人为他捏了一把汗,认为健康才是最重要的。不过,李隼的选择显然已经超越了个人层面。他说过:“我只是做了自己该做的事。”简单的一句话,却折射出中国乒乓球人一代代传承的使命感。

未来的赛场上,无论是巴黎奥运会,还是更远的赛事,挑战始终会存在。但正因为有李隼这样无畏的领路人,中国乒乓球队的旗帜才会始终高高飘扬。或许,我们可以期待更多的孙颖莎、王曼昱崛起,期待更多的金牌载入史册。

那么,你对李隼的选择怎么看?健康与梦想,究竟孰轻孰重?